今日呢,筆者想把昨天在腦中釐清的一件事寫下來:前端(Vue)跟後端(Express)到底怎麼「互相認得」?

答案其實很單純——我們用一份 API Contract (合約) 溝通:Method + Path + JSON + Status Code。沒有自動魔法,都是我們自己約定好的規則。那就開始吧!

An API contract is needed because it serves as a formal agreement outlining how different software or services should interact with each other. This agreement defines rules, specifications, and expectations for data exchange, functionality, and communication.

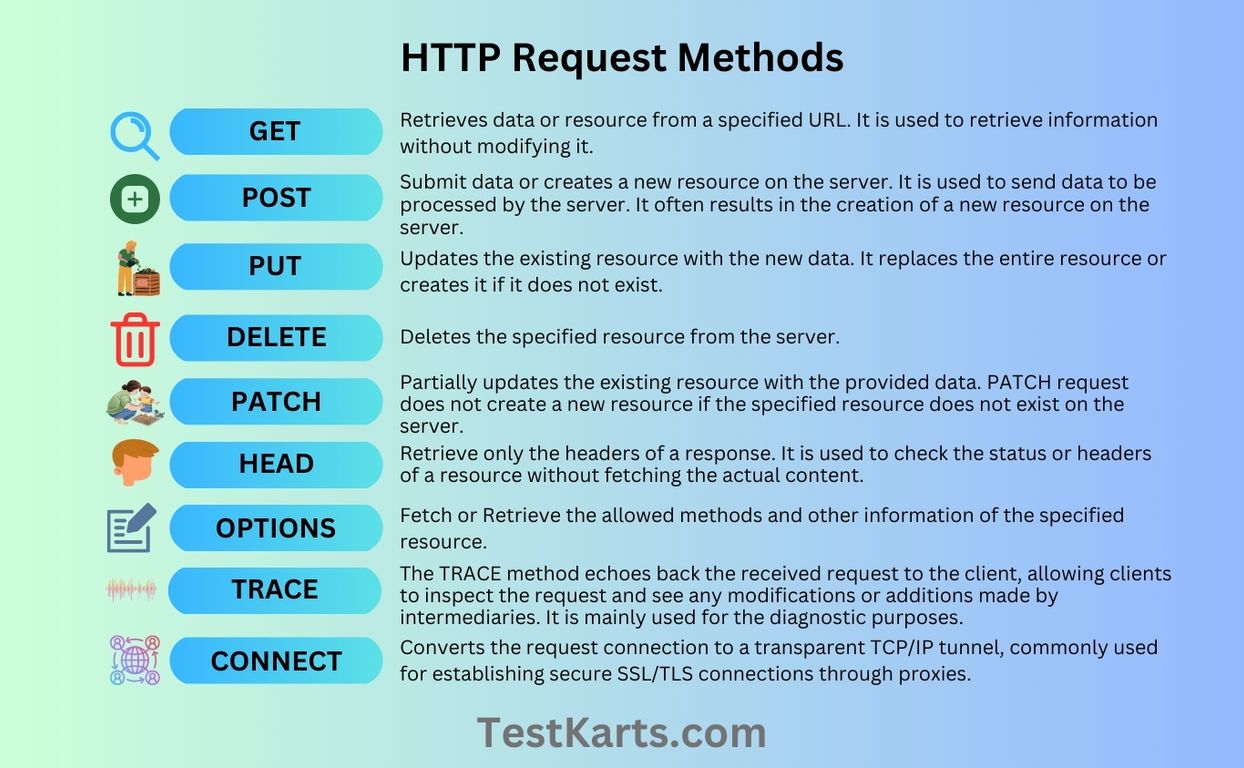

我們可以將API Contract拆成四個部分:

只要前端和後端對這四件事有一致共識,彼此就能順利對話。(HTTP 方法的性質像是 idempotent / safe 等,MDN 有整理成表。)

在 Express 中,我們用 路由(route) 把「Method + Path」對應到一段處理邏輯,例如 app.post('/api/auth/signup', handler)。同時也能把相關路由拆進 Router 來模組化。關於這部份可以參考官方的路由教學。

瀏覽器有 同源政策(SOP):不同來源(網域/通訊協定/埠)之間,前端 JS 不能隨便讀取回應。要跨來源時,就需要 CORS(伺服器以 HTTP 標頭宣告允許哪些來源)。

在開發階段,我會用 Vite 的 proxy:把 /api/* 代理到後端(例如http://localhost:3000),前端就能直接 fetch('/api/…'),而不需要處理 CORS。官方的 server 選項文件有說明。